-

2026/01/23

2026/01/23为推动中国声学领域的进步,鼓励创新性研究,促进高层次创新性人才培养工作,提高我国声学领域博士研究生教育质量,中国声学...

-

2026/01/08

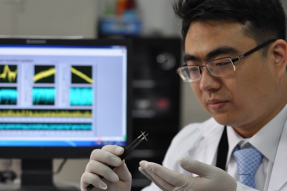

2026/01/082026年1月8日,新华每日电讯5版以《“循声”长江,给生态系统做“心电图”》为题,报道重庆大学声景研究中心采集长江流域声景样,...

-

2026/01/08

2026/01/08Inter-Noise 2026 9-12 August 2026 The 55th International Congress & Exposition on Noise Control Engineering will ...

-

2026/01/08

2026/01/08各理事(常务理事)所属单位、会员单位、分支机构等: 全国声学大会是由中国声学学会主办的年度旗舰会议,是涵...

2025年第二届全国超声大会

发布时间:2025/11/18 学会动态 浏览次数:1612

2025年11月21-24日 江苏·无锡

各相关单位和专家:

中国声学学会生物医学超声工程分会、中国声学学会检测声学分会、中国声学学会物理声学分会、中国声学学会功率超声分会、中国声学学会微声学分会定于2025年11月21-24日在江苏省无锡融创施柏阁酒店&无锡融创皇冠假日酒店联合举办“2025年第二届全国超声大会”,会议依托中国科学院声学研究所超声学实验室等主办,由江南大学纤维工程与装备技术学院承办。会议将围绕超声学及超声工程相关的基础理论、方法原理、应用开发、前沿技术、工业及生命健康等研究热点,为在本领域从事科学研究、工业应用开发及临床应用研究的高校、科研院所、企事业单位和临床医学人员提供充分交流的平台,促进国内超声研究事业的高质量发展。

会议官网:

https://ncu2025.meeting666.com/

生物医学超声专题

李国洋

北京大学 助理教授

- 报告题目:介观尺度活体力学成像:原理和方法

报告摘要:生物组织的力学性质不仅是影响生命活动的重要物理因素,同时也受生命活动动态调控。这一特性使其既可作为干预生命活动的靶点,也可作为检测病理状态的标志物。现有的生物组织力学性质表征方法存在显著的局限性:或局限于宏观、低通量测量(如组织尺度的拉、压、弯、扭实验,磁共振剪切波弹性成像),或局限于微观、浅表测量(如细胞力学研究中常用的原子力显微镜、光镊等)。介观尺度活组织的三维生物力学表征仍是一个亟待解决的科学问题。由于活组织生物力学性质主导剪切波动力学特性,利用剪切波有望实现活体、非侵入性、动态三维生物力学成像。本报告将介绍介观尺度活体力学成像的基本原理和方法,并汇报本课题组在超分辨成像、成像对比度和成像速度等方面的研究进展。本研究为介观尺度活体组织生物力学表征提供了可行方案,有助于深入理解组织力学特性与生理病理过程的关系。

个人简介:李国洋,北京大学力学与工程科学学院助理教授、博士生导师。2014年本科毕业于清华大学,2019年获得清华大学博士学位,2019-2022年在哈佛大学开展博士后研究。2023年加入北京大学。主要致力于研究介观尺度活体力学成像、神经调控多尺度耦合力学和超声脑机接口。在《J Mech Phys Solids》、《Nat Commun》、《Sci Adv》、《IEEE T Med Imaging》和《Med Image Anal》等期刊发表学术论文50余篇。取得中国专利24项和软件著作权2项,其中7项专利实现转化应用。主持国家自然科学基金重点项目、优秀青年科学基金项目(海外)、面上项目等。荣获北京大学博雅青年学者、清华大学特等奖学金、中国力学学会优秀博士学位论文提名奖等荣誉。兼任中国力学学会生物力学专业委员会第十一届青年委员,《Sci China: Phys Mech Astron》、《Acta Mech Sin》和《acta Mech Solida Sin》青年编委。

田良飞

浙江大学 研究员

- 报告题目:基于超声的单细胞分析技术

报告摘要:在重大疾病以及正常组织的发育和重塑过程中,细胞和组织处于复杂的力学微环境中。理解这些复杂的力学行为对细胞的影响有助于我们理解复杂生理病理变化内部机制,有着重大的科学意义。由于细胞的尺度在十几微米至几十个微米之间,常规的宏观力学加载方法和实验技术无法在细胞力学研究中直接使用,所以研发新的细胞力学加载技术,实现对细胞的高通量的定量力学加载,是开展该研究一直以来所面对的一个问题。超声作为一种动量和能量的载体,能够被声场中的物体吸收、散射和折射,从而在这两者之间发生动量和能量的交换,实现以非接触的方式对声场中的物体施加声辐射力。本项目以超声作为细胞力学加载的手段,通过构建高效和稳定的多波节体波驻波场,实现以非接触的方式对多个仿生细胞以及细胞同时施加相同的力学刺激。发现在超声应力作用下,细胞以及磷脂囊泡可以快速生成磷脂纳米管,为探索细胞的力学信号感受和响应机制提供新的技术支撑。

个人简介:田良飞研究员,分别毕业于兰州大学,南京大学,苏黎世联邦理工学院;分别在康斯坦茨大学和布里斯托大学从事博士后研究工作;目前担任浙江大学任生物医学工程与仪器科学学院“百人计划”研究员,浙江大学附属妇产科医院院长助理,浙江大学滨江研究院兼职教授。田良飞博士创新性地利用声学技术,发展了基于超声的力学加载技术,并探索了其在力学生物学领域中的应用。主持国家自然科学基金委面上项目、国际遗传工程和生物技术中心项目等项目,参与国家重点研发计划干细胞专项、国家重点研发计划青年项目以及浙江省“领雁”计划等项目。在Nat. Chem.和Nat. Commun.等国际知名高水平期刊发表论文近40篇。

李玉冰

中国科学院声学研究所

研究员

- 报告题目:全波形反演肌骨超声断层成像研究

报告摘要:全波形反演是基于最优化理论的高分辨率声参数模型重建与成像技术,提供了不同于传统B型超声成像的超声影像重建路径。传统B型超声依赖多组自激自收脉冲回波信号,以匀速假设与射线理论为基础重建目标体结构分布灰阶图像,不仅空间分辨率有限,难以精准识别微小病灶,还在骨骼等声速差异显著的硬组织区域面临成像质量不佳的问题,制约了其在肌骨领域的临床应用价值。本研究创新采用包围式环形阵列全矩阵观测方案,充分采集反射波、散射波、折射波及透射波,完整保留目标体声学信息;并以多参数波动方程(声速、声阻抗、衰减等)为控制方程构建全波形反演优化问题,通过迭代重构匹配观测信号的最优参数模型,可在1MHz主频下达到亚毫米级空间分辨率声参数分布重建。研究经数值仿真、声学体模、离体组织及在体实验验证,结果显示全波形反演有效重建高分辨率声学参数模型,在体重建与磁共振成像数据一致性良好,充分证实该方法在肌骨超声断层成像中的稳健性与临床应用潜力,有望为微小病灶精准检出、硬组织周围成像质量提升、以及生物组织静力学性质分析提供技术支撑。

个人简介:李玉冰,中国科学院声学研究所研究员,中国科学院人才计划择优入选者,国际心血管病专家委员会心血管影像专业委员会委员。主攻医学超声高分辨率成像理论与应用。2011年同济大学本科毕业,2014年中国科学技术大学和法国巴黎第七大学硕士毕业,2018年获法国巴黎文理研究大学博士学位。2018-2019年于法国格勒诺布尔大学进行博士后研究,2019-2021年于沙特阿美北京国际研发中心担任高级研发科学家。发表高水平论文共30余篇,授权发明专利7项,国家重点研发计划课题和国家面上自然科学基金负责人。于2023年和2025年国际超声大会组织学术专题4项。

李 飞

中科院深圳先进技术研究院

研究员

- 报告题目:可调制超声场的操控效应

报告摘要:近年来,声人工结构(如声子晶体、声学超表面、全息透镜、微泡)和超声面阵技术的发展为超声场的精确调制提供了新的可能,在微纳米颗粒操控、生物医学工程和材料科学等领域展现出广阔应用前景。这些技术通过精确设计结构与入射波相位分布,构建复杂目标声场,进而操控声波的波动效应和力学效应。我们围绕可调制超声场的操控效应展开了一系列研究。在操控波动效应方面,开发了声学超表面功能器件,实现了远场高/超分辨超声脉冲-回波成像;通过调控微泡的非线性声散射,实现压力的在体测量。在操控力学效应方面,通过声子晶体产生的局域声场,实现了亚波长尺度下微粒的捕获、输运和旋转,为细胞分选和微小颗粒的三维形貌构建提供了新方法;通过设计全息透镜精确调制声波相位,产生了复杂声全息晶格阵列和多焦点声场,实现了原代肝细胞的组装和3D培养,以及多靶点神经调控;利用超声面阵动态调控发射声波的相位和幅度,生成动态可调涡旋声场,实现了对单个或多个微粒的动态三维并行操控,以及动态构建复杂图案。展望未来,随着可调制超声场理论和技术的不断发展,及其在更多前沿领域的拓展应用,有望为生物医学成像、细胞操控、药物递送和脑机接口等领域带来新的突破。

个人简介:李飞,中科院深圳先进技术研究院研究员,博士生导师。主要从事声操控技术及其生物医学应用、人工结构声场、超声造影成像技术、微泡非线性声学特性、超声力学效应等方面的研究。在Nature Communications, Science Advances,Physical Review Applied,Applied Physics Letters,IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control,Ultrasound in Medicine and Biology,Ultrasonics,Advanced Materials,Biomaterials等期刊发表SCI论文30余篇;授权10余项国家发明专利,1项美国发明专利,1项英国发明专利,转化3项;声镊理论及其操控效应的相关工作获得2019年度深圳市自然科学一等奖。

田 超

中国科学技术大学 教授

- 报告题目:生物医学光声断层成像技术及应用

报告摘要:光声成像技术是近年来快速发展的一种无创、高分辨率、高对比度生物医学成像模态。相比于目前常规的成像手段,光声成像以生物软组织的光学吸收特性为基础,兼具了光学成像的高对比度和超声成像的大穿透深度等优点,微观成像可至单个细胞器,宏观成像可至整个器管和小动物全体,并可提供生物组织结构、功能、代谢、分子和遗传等不同层面的信息。将主要介绍报告人近期在生物医学光声断层成像方面的工作进展。

个人简介:田超,中国科学技术大学教授、博士生导师、国家基金委优青。长期从事生物医学光子学、光声成像、医学超声和医疗仪器方面的研究工作。先后主持国家基金委、科技部、中科院、安徽省等科研项目10余项。以第一/通讯作者身份在领域知名期刊发表SCI论文50余篇,获国家授权发明专利10余项。获国家基金委优秀青年科学基金、中国科学院引才计划(终评优秀2023)、中国科大学术领军人才培养计划、安徽省引才计划等资助。担任中国光学学会生物医学光子学分会常委、JIOHS/FOE/中国激光等期刊青年编委等。

彭 珏

深圳大学 教授

- 报告题目:柔性超声成像贴片研制

报告摘要:柔性电子与超声成像技术的融合为可穿戴医学监测提供了新的发展方向。传统超声探头通常体积庞大、结构刚性强,不适合连续监测与动态人体贴合应用。为此,本研究针对不同临床应用场景研制了多种高性能柔性超声贴片(Flexible Ultrasound Patch, FUSP),以实现在皮肤表面长期、稳定贴附的超声组织成像监测功能。

第一代贴片采用高声衰减背衬结构,实现了超薄化设计与高信噪比成像性能的平衡,验证了贴附式超声系统在心脏表面连续成像中的可行性。第二代贴片在声学设计上进一步优化,利用声能反射结构提升了能量利用效率,并首次集成了相控阵成像功能与无线传输模块,显著增强了空间分辨率与系统便携性。第三代贴片则基于柔性电子电路实现了全面的柔性集成,具备更高的机械顺应性和更稳定的电声性能,可在动态体表环境下实现高质量心脏超声成像与血流动力学监测。通过三代系统的持续迭代,构建了从声学材料、阵列结构设计到柔性电路与无线通信的完整技术体系,验证了柔性超声贴片在连续心功能评估和个体化健康监测中的应用潜力。这一系列成果为柔性可穿戴超声成像技术的发展提供了重要支撑,也为未来的智能医学影像平台奠定了坚实基础。

综上所述,本研究提出的柔性超声贴片在结构设计、新型声学材料研制、声学性能优化及弯曲形变下成像性能评估方面均提出相应的创新性解决方案。为可穿戴超声在连续心血管监测、康复评估及远程医疗成像中的应用奠定了基础。

个人简介:彭珏博士,深圳大学三级教授,博导。专注于心动功能诊断监测、医学传感器、高端医学超声IVUS导管、介入式诊断导管、心血管超声、柔性超声贴片及系统的理论、自主研发及产业化。以独一或独通发表一区及二区SCI收录论文40余篇。第一发明人授权发明专利20余项(美国及欧洲授权4项)。其“前视型自旋转IVUS导管”、“介入超声电子内窥镜”的综合指标已达国际领先水平,专利估值达247万美元。曾获深圳市青年科技奖(2014)、广东省科技进步二等奖(2020,排名第一)、深圳市科技进步二等奖(2019及2022,均排名第一)、中国医学装备创新大赛一等奖(2024,唯一)。任职中国声学学会医学超声分会理事,中国超声医学工程学会仪器开发专业委员会委员,IEEE 会员。

郑 锐

上海科技大学 研究员

- 报告题目:基于三维超声成像的颈动脉斑块检测

报告摘要:颈动脉粥样硬化斑块检测及易损性评估对预防脑卒中至关重要,及时筛查诊断和治疗是预防颈动脉粥样硬化的重要手段。本研究基于便携式手持超声设备,利用人工智能技术完成对颈动脉血管及斑块的自动分割和重建,获取高质量的颈动脉三维图像,再利用特征提取结合深度学习的融合算法,实现对斑块易损性的自动分类。基于隐式神经网络的表面重建算法,通过深度学习网络优化探头扫描的位姿和路径,可有效减少面渲染结果的粗糙表面和孔洞,实现对特定解剖结构的高精度几何表达,提高重建图像的精度和准确度。基于颈动脉斑块三维超声的特征融合策略,可充分利用具有物理意义的易损性特征和深度学习的高维特征之间的关联性,有效提升斑块易损性的分类效果。实验表明,针对颈动脉斑块检测,基于注意力机制的特征融合诊断方法,其准确率、敏感性和特异性分别达到0.86、0.85、和0.86;针对斑块易损性检测,交叉注意力融合方法诊断结果的平均准确率和曲线下面积分别为 0.80和 0.81。实验结果表明,本研究提出的检测及诊断方法能够实现颈动脉粥样硬化的高效精准诊断,具有较强的临床应用潜力,为颈动脉粥样硬化的早期筛查和干预提供了重要的技术支持。

个人简介:郑锐,上海科技大学信息科学与技术学院研究员、博士生导师、助理教授,信息学院智能医学信息研究中心主任。主要研究方向包括生物医学超声图像及信号处理、基于深度学习的医学超声成像及诊断、多模态超声成像理论及应用、智能医学三维超声成像、便携式超声成像系统研发等,承担主持了自然科学基金面上项目、上海市自然科学基金等科研项目。已发表国际期刊和会议论文70余篇,授权5项PCT国际专利及国家发明专利,荣获“MICCAI2024唯一最佳论文奖”,“ISUCB2024最佳报告奖”等奖项。

段新星

重庆医科大学 副教授

- 报告题目:超声治疗中的精准剂量与生物学效应研究

报告摘要:近年来,超声在医学治疗中的应用备受关注。与传统超声影像诊断中尽可能采用较低的声学剂量不同,超声治疗应用中,需要以必要或较高的超声剂量激发特定的生物组织反应,以达到治疗目的,如高强度聚焦超声肿瘤消融治疗等。因此,为满足新型超声治疗应用的需要,需对不同超声治疗模式下的超声生物学效应进行精准剂量研究,探索精准、稳定、可扩展的超声剂量评估方式,并对不同声学参数下生物组织中产生的生物学响应进行精准观测,以达到精准控制治疗效果的目的。本研究构建了一套原位声场精准可控的超声生物学效应研究平台及声学剂量评估方法,可有效避免由于设备仪器差异产生的声学剂量不准确、无法统一等现象,为实现超声治疗剂量精准评估与生物学效应研究应用提供了系统的解决方案,解决了不同系统辐照下生物学效应不稳定、可重复性差等问题。在此基础上,设计了支持批量对细胞进行均匀超声辐照及可连续培养的细胞皿,并以声空化给药应用为例,根据细胞分子实验高通量特点和超声安全规范制定了超声系统、空化实验与生物实验一体化的标准化流程,系统研究了声空化实验中的量效关系及人体白细胞对超声的细胞分子响应,为离体微泡介导声空化实验向应用转化提供了基础。

个人简介:段新星,重庆医科大学超声医学工程国家重点实验室,副教授,重庆市高层次人才,入选上海市领军人才计划(海外),第18届国际治疗超声研讨会非热疗分会联席主席,中国仪器仪表学会声学仪器专委会委员。香港大学博士、加拿大滑铁卢大学博士后及施莱格老龄化研究中心助理研究员。主要研究方向为超声治疗精准调控与新型诊疗策略研发。主持国家自然科学基金、重庆市自然科学基金等课题多项,以第一/通讯作者身份在国内外高水平期刊发表学术论文10余篇,相关专利5项,并获全球卓越工程师大赛优秀成果转化奖。

检测超声专题

魏建新

中国石油大学(北京) 研究员

- 报告题目:宽带横波换能器及在岩石物理中的应用

报告摘要:超声横波换能器在许多应用领域越来越受到重视。针对不同的应用环境有多种类型的横波换能器,如无损探伤中的斜探头、岩石物理速度测试中的正剪切和扭转换能器,以及泥土和松散砂中横波测试用的弯曲型换能器。这些种类的探头在具体应用中多数关注其能量(振幅)大小,对于探头的其它特性不够重视,影响横波探头的应用优势。

宽频带特性对于多数换能器是一个重要的指标。宽频带换能器设计不但能使发射和接收的波形简单,有利于对检测信号作谱分析。使用普通的PZT剪切压电陶瓷片(正剪切换能器用单片,扭转换能器用多片),用传统的钨粉加背衬的方法,在0.1-2MHz范围内可以很容易得到宽频带换能器,在均匀低衰减介质上可得到约2个周期的脉冲波形。正剪切换能器具有明显的“8字”型振幅偏振特性,扭转换能器则无幅偏振特性,四周的辐射波形的振幅基本相同。

在岩石物理学对岩石纵横波速度和衰减的测试中,正剪切换能器对岩石的各向异性和非均质较敏感,可以给出快慢横波的差异和各向异性程度,但样品直径和耦合条件对其性能影响较大。扭转换能器的晶片结构可抑制换能器中的偶极纵振动,突出横波信号,有利横波信号识别和波至时间拾取。但扭转振动会平抑岩石中的非均质性,从而引起横波的走时变化。在各向异性差异较小的样品中,快慢横波混合在一起不利分辨。为此在岩石物理样品中正剪切波和扭转波得到的横波信号,在波形和走时都会有所差异。

个人简介:魏建新,男,1958年3月生,江苏无锡市人,博士,研究员,博士生导师。长期从事地震物理模拟和岩石物理学等地球物理基础实验和科研教学工作,涉及超声检测和超声换能器等方面的应用研究。善长地震物理模型和岩石物理实验和设备建设,包括实验设备仪器设备和地质-地震物理模型的设计、制作和观测,声波在多孔、各向异性和非均匀介质中传播的实验现象观测和声场解释等。获国家科技进步二等奖二项,省部级科技一、二等进步奖六项,在国内外发表论文120多篇。

胡恒山

哈尔滨工业大学 教授

- 报告题目:声学互易关系与断层反射波井中响应快速计算

报告摘要:发现离井较远的断层和地质界面是井中声波远探测的主要目的之一,这对于油气资源探测至关重要。由于井孔和断层组成了非轴对称的介质结构,模拟井中声源辐射到断层进而反射到井中的声波信号,通常采用有限差分等数值方法,但当断层距离井孔15米以上时,在普通PC机上的计算耗时会超过7天,这远不能满足现场对成像结果进行正演验证的需要。为实现快速计算,按弹性波的传播过程分别给出辐射、界面反射、井孔散射三阶段的解析解,可使计算时间降到1分钟以内,且计算耗时与传播距离无关。具体步骤如下:第一,采用最速下降法求井中声源辐射到地层中的P波、SV波和SH波;第二,将界面上的每一类反射波视为井外均匀地层中力源激发的弹性波,并确定力源的位置、大小和方向;第三,利用井外力源与井中声源激发波场的互易关系,确定井中响应。最后一步中,要求建立井外力源引起井中某点的响应与位于该点的声源在井外力源处引起的位移响应之间的互易关系,从而把流体井孔对地层中弹性波散射的复杂问题转化为井中声源辐射弹性波这样一个简单的轴对称波动问题。为建立模拟远探测声场所需的互易关系,我们推导出了单极源、偶极源、四极源对应的体力和广义位移。

个人简介:胡恒山,哈尔滨工业大学力学教授,曾任航天科学与力学系教授委员会主任。连续多年讲授弹性动力学和材料力学,曾获哈工大金牌授课教师荣誉和教学贡献奖,是黑龙江省优秀研究生导师、哈工大立德树人先进导师。长期从事声波测井和地震波研究,是中国声学学会理事及检测声学分会副主任委员、中国地球物理学会井孔地球物理专业委员会委员、中国地震学会地震电磁专业委员会委员,主持完成8项目弹性波相关的国家自然基金项目。

郑 阳

中国特种设备检测研究院 研究员

- 报告题目:多模电磁超声应力测量技术研究进展

报告摘要:应力测量是航空发动机涡轮叶片、精密机械齿轮、大型船舶焊接接头等大国重器制造质量控制,以及石化装置、风力发电机、高铁轨道等工业和民用基础设施在役安全评估的关键技术。超声法因其测量速度快、适用场景广、测试成本低备受关注。相较于传统压电超声技术在实际工程应力测量中的技术瓶颈,电磁超声无耦合层影响重复性好、精度高,易于激发体波、表面波、导波等实施多维应力测量,且对检测对象表面要求低、操作便捷,并能适用于极端温度下的测量,为现场应力测量提供了新思路。

本报告聚焦多模电磁超声应力测量技术,重点关注超声应力测量走向工程实用化过程中的量化、验证和溯源三方面问题,报告团队在多模电磁超声技术方法、电磁超声传感器以及应力测量仪器等方面的研究进展。

个人简介:郑阳,研究员,现任中国特种设备检测研究院领域首席,压力管道部副主任,国家级青年人才,政府特殊津贴专家。长期从事电磁声探测与成像研究,先后主持国家重点研发计划、国家自然科学基金等国家级项目5项,主持研制了电磁超声、磁声应力、DMF等系列仪器设备,制定国家/行业标准10余项,获授权发明专利40余项,发表学术论文100余篇,获得北京市科技进步一等奖、公共安全学会青年科技奖等。担任全国无损检测仪器标委会副主任委员、CSTM无损检测技术及设备标委会秘书长,《传感技术学报》编委、《声学学报》青年编委。

王 军

哈尔滨工业大学 教授

- 报告题目:基于震电测井的地层界面探测实验测量研究

报告摘要:弹性波在含流体孔隙介质中传播时会产生震电效应,从而引起两种转换机理不同的电磁场.其一是发生在声波扰动区域的伴随震电场,另一种是产生于参数性质不同处,可脱离声波向外辐射的界面电磁波.因此相对于声波而言震电波场携带的地层信息更为丰富,基于此效应的震电测井技术也逐渐受到地球物理领域的重点关注.由于地下分层界面的确定在实际测井勘探中至关重要,因此本文针对分层介质中的界面探测问题,在实验室内进行了小模型井的震电测井实验测量研究.首先在模型井中分别开展声波和震电测井,对比这两种测井信号的传播特性.随后通过不同的井孔模型,组成含有分层特性的地层结构,进而开展声/电信号测量,分析声场和电场在含界面地层中的波场特征,讨论二者对地层界面性质的变化差异.实验结果表明震电测井信号比声波测井信号对分层界面更敏感,在震电波场中,纵、横波引起的电场在界面两侧区别不大,但斯通利波却在界面两侧表现出显著的相位差异.另外,斯通利波在界面处还因为物性参数的不连续,激发了强烈的界面电磁场,据此可实现界面位置的判定。进一步地,本文还针对钻前界面的识别设计了相应的实验模型。超前探测的实验结果表明,不同介质形成的钻前界面,可以通过震电方法探测到,且不同类型的岩石所激发的界面电磁波具有不同的特性,据此可评估地层性质.本文实验结果表明利用震电测井技术,可实现地层界面的识别和定位,这为地质勘探和储层评价提供了重要参考依据.

个人简介:王军,哈尔滨工业大学,教授/博导。多年从事流体饱和孔隙介质中弹性波传播特性及其应用的实验和理论研究,在随钻声波/动电测井、震电勘探、地震电磁分析等方面开展深入研究工作。先后两次在MIT地球资源实验室进行访问交流,主持国家自然科学基金项目4项(1个青年和3个面上项目),其中已结题的青年项目获评基金委地学部“特优”结题项目。在GJI,JPSE,Geophysics等地球物理领域重要期刊发表一作及通讯论文40余篇。

关雪飞

中国工程物理研究院 研究员

- 报告题目:晶粒尺寸及单晶弹性常数的超声评估方法

报告摘要:材料的微观组织结构是影响和制约多晶体金属构件性能的关键因素,其中晶粒尺寸和形状是表征材料微观结构的重要参数。无论是对于传统工艺制造的多晶体材料,还是对于增材制造工艺制造的多晶体材料,准确检测其晶粒尺寸和形状是材料制造和结构设计的基础。超声散射模型是实现材料微观组织结构评价的有效途径之一,针对多晶体金属材料的微观结构,包括等轴晶晶粒尺寸、拉长晶晶粒尺寸和形状和增材制造微观结构不均匀性和各向异性,以及服役装备在位检测的实际需求,开展相控阵超声评价方法的理论和实验研究。

个人简介:关雪飞,中国工程物理研究院研究生院,研究员,博士生导师。主要从事超声材料表征、缺陷检测和损伤容限分析方法等研究工作。发表SCI论文70篇,授权专利30项,主持自然基金面上、重点项目,国防科工局核科学挑战计划,军科委技术领域基金等项目。

许孝凯

中石化经纬有限公司地质测控技术研究院 研究员

- 报告题目:声波远场三维成像进展及应用

报告摘要:当前深层超深层油气勘探中,缝洞是主要储集空间,但其埋深大且分布复杂的特点,对探测技术提出更高要求——常规测井探测深度有限、地震勘探深层分辨率不足,难以满足精准探测需求。针对这一痛点,经长期攻关完成多代技术迭代,研发出声波远场三维成像技术。该技术核心突破体现在五个方面:低频偶极发射与宽频高灵敏度接收,优化信号发射与接收性能;多路高速 ADC 采集系统,显著提升数据采集效率;多滤波方式结合的处理解释方法实现高信噪比成像;非对称声学仪器实现方位横波精准定位,保障成像准确性;井震技术结合,有效消除勘探多解性,为以缝洞为主要储集空间的致密岩储层精细勘探提供全新超声成像解决方案。该技术近百米径向探测,以及井周360°三维立体刻画能力,可精准捕捉深层超深层缝洞特征,在西北、川渝和东部老区等油田成功识别井外缝洞体的方位与展布,为侧钻方向优化及压裂选层提供关键指导,助力油气井产能提升,推动超声技术在油气勘探领域的深度应用。

个人简介:许孝凯,中石化经纬有限公司地质测控技术研究院,研究员、副院长。长期从事地球物理测井装备研发与应用,先后承担国家级课题 4 项、省部级课题 8 项,荣获中石化科技进步特等奖等 4 项省部级奖励,获孙越崎青年科技奖等多项个人荣誉。发表论文 30 余篇,多篇在国际会议宣读,授权专利 11 件、软件著作权 6 件,创新偶极横波远探测远探和周向探测等关键技术,在西北、川渝和东部老区等成功应用500 余口井。

余旭东

北京航空航天大学 副教授

- 报告题目:异形特征结构中的超声导波理论解析与检测应用

报告摘要:空天装备服役安全很大程度上取决于其中关键构件性能状态的精确评价。围绕关键构件中广泛含有的异形特征结构(如弯角R 区、焊缝、加筋壁板等),针对其中超声传播规律不清、检测原理与方法缺失、检测技术应用鲁棒性不足等研究难点,揭示了异形特征结构中超声传播规律与声场控制机理,提出了若干典型异形特征结构的快速检测与精确评价方法,开发了复杂工况下应用的超声检测与监测技术,成功应用于我国长征五号运载火箭、新一代载人登月运载火箭、国产自主研制CJ2000 航空发动机等重大型号任务。

本研究提出了嵌入完全匹配层的半解析有限元(SAFE-PML)方法,实现了对任意截面形状、任意材料属性及任意预应力作用下三维横向无界波导问题的精确高效求解;发现了异形特征结构中声能高度汇聚并沿特征区传播的“声能陷效应”及超声特征导波(UFGW)有效传播模式并揭示了其形成机理;在此基础上,提出了高效的UFGW实验激励/接收以及多形态/多尺度缺陷声学响应与检测灵敏度评估方法,形成了针对空天装备关键构件若干典型异形特征结构的精确健康监测技术。研究成果具有重要的理论和实际意义。

个人简介:余旭东,北京航空航天大学副教授、博士生导师,新加坡南洋理工大学博士、博士后,挂任文昌国际航天城管理局副处长。致力于超声学、超声检测、飞行器结构健康监测研究,承担国家自然科学基金青年科学基金项目、面上项目、重点项目(主持北航承研部分)、JKW国防科技基础加强计划173 重点基础研究项目课题、国家科技重大专项LJ 专项子课题、中国航发商用航空发动机有限责任公司横向项目等重要科研项目。担任权威国际学术会议2013ICU、2024ICCES、2025ICCES、2025 ISNA 等分会场主席并作特邀报告,入选中国科协“青年人才托举工程”项目(中国声学学会),获国防科工局高分专项卫星应用优秀成果奖(第1完成人)、国际超声大会青年学者奖等。作为第一完成人撰写的多项战略咨询研究报告获得中共中央办公厅、北京市委办公厅综合采用。

吴鹏飞

中国科学院声学研究所超声学实验室 副研究员

- 报告题目:超声空化强度的表征和测量

报告摘要:空化强度是表征空化过程的关键物理量,其准确定义与可靠测量对空化的基础研究与应用推广至关重要。本文系统回顾了超声空化强度的多种表征与测量方法。在前期工作中,我们从空化多种效应间的内在关联及空化泡动力学的能量转化角度,明确了空化强度的物理定义,并提出了新的表征思路。近期,我们基于空化泡群动力学与声辐射理论,建立了空化噪声与空化强度之间的理论关联,揭示了空化噪声频谱特征的形成机理,澄清了现有声学检测方法中对空化噪声成分归因的一些争议。该研究为发展可靠的空化声学检测技术、实现空化过程的标准化测量与在线监控提供了理论依据。

个人简介:吴鹏飞,博士、中国科学院声学研究所超声学实验室副研究员、硕士生导师。担任《声学学报》和《科技导报》青年编委、Ultrasonics Sonochemistry客座编辑、中国材料研究学会“超声材料科学与技术分会”理事、中国声学学会青年工作委员会委员、中国声学学会国际交流工作委员会委员。从事超声空化、超声悬浮、功率超声换能器等方面的研究工作。主持国家自然科学基金、基础加强基金、中国科学院基础前沿研究计划、中国科学院声学研究所自主部署等多个科研项目。目前,授权专利11项、发表学术论文30余篇。获“中科院院长奖”。入选中国声学学会和中国科协青年人才托举工程、中国科学院青年创新促进会。

杨红娟

江南大学 副教授

- 报告题目:复合材料波场预测及弹性常数反演的PINNs方法

报告摘要:碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)因制造工艺复杂性及服役环境严苛性,易产生微小损伤;而弹性常数的精准测定是实现损伤的超声有效检测的前提。然而,传统全波形反演方法用于 CFRP 弹性常数原位表征时,面临波场模拟计算量巨大的挑战。基于物理知情神经网络(PINNs),本文提出一种新型纵横波场网络(LSWNet)方法,用于单向 CFRP 中超声波的正演波场预测与弹性常数反演。该方法将两个时刻的纵波和横波分量场、超声测量数据,以及单向 CFRP 的各向同性平面和各向异性平面的二维波动方程作为物理约束条件,实现波场预测与弹性常数反演。引入迁移学习策略,将小尺度结构训练获得的网络权重与偏置参数迁移至大规模模型训练,显著提升收敛效率。通过有限元仿真和实验验证,结果表明该方法预测的波场结果与有限元仿真结果误差小于0.003,反演得到的弹性常数与真实值吻合。综上,该方法可有效解决单向 CFRP 超声波场的正演与反演问题,为弹性常数原位表征及损伤检测提供技术支撑。

个人简介:杨红娟,江南大学纤维工程与装备技术学院副教授,主要从事复合材料超声无损检测研究,以第一/通讯作者发表SCI检索论文9篇,已授权国家发明专利5项。论文分别发表在Composite structures、Measurement、Ultrasonics、Nondestructive Testing and Evaluation、复合材料学报、声学学报等国内外复合材料领域和超声领域高水平期刊,其中1篇入选中国科协2024年度“双语传播工程”推广的优秀论文。近年来主持国家自然科学基金青年科学基金项目1项,辽宁省自然科学基金联合基金项目1项。担任Nondestructive Testing and Evaluation、Research in Nondestructive Evaluation等期刊审稿人。参与制定团体标准1项。

刘 琳

中国科学院声学研究所 特别研究助理

- 报告题目:多相天然气水合物储层的声场研究

报告摘要:天然气水合物作为潜力巨大的清洁能源,其储层特性研究日益受到重视。声学方法因其高效性与非破坏性,成为揭示储层物性特征的关键手段。天然气水合物储层是多相孔隙介质,由于声波传播的多相耦合机制复杂,限制了多相孔隙介质理论在天然气水合物探测中的应用。

本研究针对由固体骨架、水合物、水及气体组成的复杂多相孔隙介质(两固两流或两固一流),系统探究了声波传播规律与井中模式波特性,为水合物资源开发提供了重要的理论依据。通过建立四相孔隙介质模型,突破传统三相理论的局限,引入毛细管力作用机制,构建了声波传播动力学方程,并利用平面波分析法揭示了多模式波的频散与衰减特性。这一理论框架为复杂储层声学测井解释提供了新工具。研究进一步通过围道积分方法解析了井孔声场,完整阐明了两固一流介质中P1/S1支点割线积分、斯通利波等模式波的传播机制,为多相孔隙介质井孔波场分离提供了思路。此外,基于单极斯通利波与偶极弯曲波的衰减特性,提出了水合物饱和度反演方法,通过建立衰减系数与储层参数的定量关系,实现了储层评价。这些成果不仅深化了对多相介质声学响应的认识,更为水合物资源勘探开发提供了可靠的理论支撑与技术手段。

个人简介:刘琳,中国科学院声学研究所特别研究助理,2022年于中国科学院声学研究所获理学博士学位。主要从事多相孔隙介质声学特性研究,针对多相天然气水合物储层开展了包括声波传播机理、井孔声场特性及介质参数反演方法等一系列研究。研究成果在《Geophysics》和《Journal of Theoretical and Computational Acoustics》等SCI期刊发表论文十余篇,主持国家自然科学基金青年基金、中国科学院特别研究助理资助项目和中国科协青年人才托举项目,参与国家自然科学基金重点项目和国家抢占科技制高点重大任务课题,先后获得美国声学学会国际学生奖学金、博士研究生国家奖学金、中国科学院院长奖学金、2022年中国声学学会优秀博士论文激励计划、2023年国际超声大会应崇福青年超声学者奖和RWB Stephens Prize。

物理声学专题

伏洋洋

南京航空航天大学 教授

- 报告题目:声学梯度人工微结构衍射理论与应用

报告摘要:声学超构表面利用“广义斯涅尔定律”可以实现复杂声场的产生与调控,近年来引起了广泛的研究兴趣。然而,这类声学梯度人工微结构存在衍射机制的理论局限,制约了复杂介质中声波传输与调控的理论创新和器件应用。本报告主要探讨梯度人工微结构在二维和三维体系中的声场衍射规律,重点揭示一类具有相位梯度特性的声学超构表面所蕴含的奇偶宇称衍射机制,并将相关理论发展到多层人工微结构体系中,实现非对称传输、手性声波调控、几何相位以及结构声场产生等一系列新现象、新效应,为实现声波的功能操控、构建声学新原理器件提供了全新的思路。

个人简介:伏洋洋,南京航空航天大学物理学院教授/博导,于2013年和2018年在苏州大学获学士和博士学位。主要从事人工微结构光/声调控研究,以第一/通讯作者在Nature Reviews Materials, Nature Communications (4篇), Science Advances (2篇), Physical Review Letters等国际期刊上发表论文60余篇,引用二千余次,主持国家面上、江苏省优青等项目6项,入选江苏省333高层次人才培养工程。研究成果获2021年江苏省青年光学科技奖、2021年福建省自然科学奖二等奖、2024PIERS青年科学家奖,担任Frontiers of Physics 青年编委与客座编辑。

张姜怡

哈尔滨工程大学 副教授

- 报告题目:含气泡水介质中非线性声衰减与声孤子传播规律

报告摘要:我们研究了高马赫数振荡条件下含气泡水介质中声衰减物理特性和声孤立子在含气泡水介质中的物理传播规律,并通过实验观测到声亮孤子传播特性。在气泡高马赫数振荡条件下,考虑到液体压缩性对声速和密度的影响,基于Gilmore方程,建立了含气泡液体中包含高阶液体压缩项的声传播方程,修正了气泡大振幅振荡时含气泡的液体中的衰减和声速。使用时间空间多尺度微扰法,分别推导出KdV方程和非线性薛定谔(NLS)方程,得到KdV单脉冲型声孤立子、NLS声学亮孤立子和NLS声学暗孤子的解析表达式。结合数值和解析仿真方法,我们发现声孤子在非线性效应和频散效应的均衡作用下稳定传播。当两个KdV单脉冲型声孤立子或两个声亮孤立子包络同向或相向运动时,会发生遵守能量和动量守恒的完全弹性碰撞。KdV声孤立子的传播速度与振幅成正比。声学亮孤子的包络传播速度与中心频率成反比,且损耗不影响声亮孤立子传播规律的捕捉。我们首次完成含气泡水介质中声学亮孤立子实验,验证了非线性效应、频散效应和耗散效应下声学亮孤子的高稳定性。声学亮孤子的空间演化具有压力依赖性,大振幅的强非线性可抑制部分频散效应。

个人简介:张姜怡,哈尔滨工程大学副教授,博士生导师,民建会员,主要从事非线性声学。解决了超声激励下气泡高马赫数振荡时难以准确捕捉介质中衰减和声速等难题;提出含气泡水介质中的孤立波理论并通过了实验验证。主持国家/省级科研项目5项、省级教改项目1项;3篇一作文章选为编辑精选/推荐;主/参编专著3部,获中巴海洋信息暑期学校优秀教师;省教育学会一等奖;指导学生获省级奖项3项。

胡博伦

江南大学 教授

- 报告题目:非厄米声场局域调控

报告摘要:高阶拓扑绝缘体是一类新发现的拓扑材料,具有传统拓扑绝缘体所不具备的独特特性,例如一维铰链态或零维角态等。加入衰减或放大组件可以展现出更加丰富和复杂的非厄米拓扑性质。虽然损耗在很大程度上是自然存在的,但在拓扑系统中引入增益对应物却面临重大挑战。本研究通过在基于腔体的晶格中同时引入电热声学增益和损耗,构建了一个非厄米二阶拓扑绝缘体(SOTI)用于声学演示。内腔壁装饰有电偏置碳纳米管薄膜,能够在空间上和强度上任意操控非厄米响应。这些测量结果表明,这种灵活性使我们能够通过在单元胞内决定性地设计增益和损耗纹理,来构建高度非常规的界面和角限制拓扑结构。此外,研究人员还尝试通过随机非互易耦合研究了任意局域的非厄米趋肤效应。这些进展可能为能量收集以及凝聚态物理和经典拓扑物理的基础理解开辟新的途径。

个人简介:胡博伦,江南大学校聘教授。于2017年和2022年分别获南京大学声学专业学士及博士学位。主要从事声超构材料理论及相关功能器件研究工作。主要研究若干基于非厄米及拓扑物态的经典波动器件数理模型,在经典波体系下研究非厄米拓扑物理中的新奇现象。以第一作者身份已在Nature, Physical Review Letters, Advanced Materials等国际重要学术刊物上发表论文多篇。入选中国声学学会及江苏省科协青年人才托举项目,主持国家及江苏省自然科学青年基金各一项。

严 谋

郑州大学 研究员

- 报告题目:基于人工赝磁场的声场调控

报告摘要:由于磁场对声波没有相互作用,无法通过外加磁场对声波进行调控,声赝磁场的引入为我们提供了一个新的选择。通过在声子晶体中构造赝磁场可以模拟声学类量子霍尔效应和朗道能级等有趣的物理现象,实现声波的手性传输以及能量局域等。为了进一步探索基于赝磁场的声场调控机制,我们在三维外尔系统中构造赝磁场,观测到了基于外尔轨道的三维量子霍尔边界态,这种独特的一维边界态在对角棱上传输;将赝磁场由节点型拓扑半金属扩展到节线型拓扑半金属,实现了具有完全平坦的三维朗道能级,并且通过测量声场的相位相关性,提取了SU(3)量子数,对三维平台朗道能级的特征模进行了可观测的分辨;利用合成维度的方法,在二维硅基弹性声子晶体中构造三维外尔系统,观测到了手性朗道能级,构建了片上Lamb波传输的体通道。我们的研究可以进一步扩展到更高频率的范围(GHz),为片上声学器件的研究提供新的思路。

个人简介:严谋,郑州大学物理学院求是特聘研究员。2019年博士毕业于华南理工大学物理电子学专业,2019年至2022年在华南理工大学物理与光电学院从事博士后研究。研究方向为声学人工结构与拓扑物理。以第一作者或通讯作者(含共同)发表SCI论文10余篇,包括1篇Nature Materials,4篇Physical Review Letters,2篇Science Bulletin,6篇Physical Review B/Applied,研究成果分别入选Physical Review Letters和Science Bulletin封面。主持国家自然科学基金面上项目2项,青年项目1项,河南省优秀青年基金1项。曾获博士后创新人才支持计划奖励。

张海啸

常州工学院 副教授

- 报告题目:基于PT对称热声二聚体的声斗篷调控

报告摘要:近十年来,利用超材料使声波无反射或阴影绕过障碍物,从而实现不可探测的声波隐身成为可能。然而,常用的变换声学方法需要空间坐标网格的弯曲和拉伸,并使用具有梯度各向异性的严格材料参数,这限制了它们的潜在应用。本文通过探索由一对PT对称的声学导纳超表面及中间等效介质板组成的“三明治”系统,获得了声学隐身对应的异常点(EPs)的两个互补解。随后使用主动控制的碳纳米管(CNT)热声二聚体膜来完美地模拟导纳超表面,并在实验中调控宽频段的声隐身。实验结果证实了CNT二聚体薄膜可以作为非厄米声学超表面的有效候选材料。该方法对障碍物的工作频率、形状和大小都没有限制,只需要将其视为等效介质即可。本文中的设计方法为单向声斗篷等非对称波传输器件的开发开辟了一条新的途径,可以应用于复杂工作环境中的定向成像、传感和逻辑器件。

个人简介:张海啸,博士,副教授,硕士生导师。江苏省“双创博士”、江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师、江苏省科协青年科技托举人才。分别于2011年和2018年获南京大学学士及博士学位。主要从事复杂介质中的声传播及声信号处理相关研究。近年来,主持并完成国家自然科学基金面上/青年、中国博士后科学基金、省自然科学基金等省部级以上纵向项目5项,市厅级纵向项目及企业横向项目10余项,发表SCI论文20余篇。

宋爱玲

华东理工大学 副教授

- 报告题目:超声兰姆波模式转换机理及波场调控方法

报告摘要:由于兰姆波固有的频散特性和多模式特性,系统研究超声兰姆波模式转换机理及波场调控方法,有助于推动超声兰姆波检测技术在板状构件早期损伤检测中的应用。针对透射波场调控,理论分析发现模式转换单元与对偶互补单元相结合的设计思路能够对任意入射模式和出射模式进行相位调控,基于共振机制分别设计了独立模式转换单元及非独立模式转换单元,通过优化单元几何参数实现了高效模式转化。利用相位梯度超栅格证明了独立模式转换单元在波场调控中的优越性,实现了对透射波场的异常折射、分束和聚焦调控。针对反射波场调控,提出了一种能诱导模式转换的声子晶体设计准则,通过参数扫描方式得到宽带模式转换声子晶体并验证了动力学相位和几何相位机制的有效性。在动力学相位超结构设计中,由于梁弯曲波、板弯曲波和压缩波均具有不同的频散关系,提出了一种消色差设计方法并实现了相同焦点的宽频聚焦及相同传播方向的宽带异常反射。在几何相位超结构设计中,反射波的焦点和传播方向随着频率的变化而变化。

个人简介:宋爱玲,华东理工大学副教授,西安交通大学博士,美国杜克大学和澳大利亚伍伦贡大学访问学者。主要从事声场调控与超声检测方面的研究,在APL、IJMS、PRApplied等期刊发表SCI论文30余篇,多篇论文入选封面论文和特色论文。入选中国科协青年人才托举工程、上海市浦江人才计划,获Sir James Lighthill最佳论文奖(ICSV24)、中国石化联合会科技进步奖一等奖、陕西高等学校科学技术奖一等奖。主持国家自然科学基金面上/青年项目、国家重点研发计划子课题、上海市自然科学基金面上项目、南京大学近代声学教育部重点实验室开放基金项目、企业委托项目等科研项目。

朱 琦

上海大学 副教授

- 报告题目:纤维复合材料褶皱区域的阵列超声偏移成像

报告摘要:纤维树脂基复合材料被广泛用于飞机机身、火箭扩张段、储氢罐等关键部件中,在其缠绕成型等过程容易形成褶皱区并产生各类缺陷,在服役环境下令结构早期失效。区别于传统缺陷,褶皱区域本身具有曲面特征,超声检测时面临信号衰减、层间散射以及混叠等挑战。来自褶皱区缺陷的回波信号微弱,褶皱区本身还会带来信号屏蔽等挑战。

相对于延迟求和等时域的波束合成方法,频域下的偏移成像从波动方程出发,为前向传播模型的逆问题提供解决手段,具有较高的成像效率。针对复合材料这一多层介质的褶皱区域相控阵检测,分析了超声在介质的传播特性和模式转换,在PZFLEX中展开分析计算。基于经典的相移偏移成像方法,提出了最大特征值矢量相干因子加权,利用信号相位集中度和特征值大小共同衡量信息有效性,增强纤维铺层的连贯性。在此基础上,对波束聚焦偏转角进行阈值处理,有效抑制背景噪声,显著提升成像质量。同时,考虑声衰减和声频散导致深度方向褶皱成像分辨率低的问题,在迁移因子中融入声衰减补偿和声频散补偿。设置二者的补偿权重,动态调整权重的比例,选取最优加权比值进行成像。该方法能够识别出 16 mm 处的褶皱,误差仅 2.42%,成像耗时仅为 1.6 s,为大厚度复合材料褶皱区成像提供解决方案。

个人简介:朱琦,男,上海大学机电工程与自动化学院副教授。分别于厦门大学和浙江大学获得本科和硕士学位,博士毕业于法国南特中央理工,曾作为高级研究员就职于美国联合技术研究中心开展先进复合材料相关研究。获国家自然科学基金、上海市青年科技英才扬帆计划项目等项目资助。具有物理、力学、检测、材料等交叉学科背景。长期从事超声检测和先进制造工艺的研究,开展面向各类先进制造产品的超声检测及成像研究,耦合新型检测手段和工艺分析最终提高产品质量。

尹冠军

陕西师范大学 副研究员

- 报告题目:声场可视化频域分析及聚焦超声焦点检测

报告摘要:聚焦超声技术是精准超声应用的重要技术基础,其声场分布、焦点位置及强度的准确测量是应用效果的重要保障。尤其是在相关医学应用中,焦点位置和强度信息是医学诊疗应用安全性、有效性的必要保障。目前对声场监测常用的主要方法是依靠声场扫描、核磁共振成像或者温度场成像等技术手段,均难以同时满足实时性、便捷性、有效性等应用需要。基于声传输原理,针对声学效应中不同频率的谐波,我们提出利用检测聚焦声场焦点位置的频率响应反演聚焦声场的焦点信息。本次报告主要汇报课题组在声场频域可视化分析及聚焦超声焦点检测方面的研究工作。主要包括:1) 结合传统声场扫描系统和锁相放大技术,实现基于单次声场扫描的指定频率声场可视化,可分析对比多个谐波的振幅分布;2) 基于探针采集和阵列采集的超声信号,提取其谐波信息,分别利用TDOA算法和阵列信号图像重建实现超声声场焦点位置估计。

个人简介:尹冠军,男,1991年生,理学博士,副研究员,现就职于陕西师范大学物理学与信息技术学院。主要从事超声声场调控及相关医学超声应用研究,主持国家自然科学基金面上项目、青年项目、中国博士后科学基金面上资助等科研项目,入选“陕西省科协青年人才托举计划”。在JASA、Ultrasonics、物理学报、声学学报等期刊发表论文10余篇。

陈帝超

南京师范大学 副研究员

- 报告题目:非旁轴贝塞尔声涡旋耦合实现自旋轨道角动量转换

报告摘要:声学非接触式精确旋转操纵为微小物体的控制增加了新的操控自由度,在微机械领域(如声学驱动微型机器人)具有重要应用。同时,该技术还可用于生物样品的三维定位与微小物体自组装等领域。然而,实现微小物体的旋转仍面临挑战。汇报聚焦一种基于声波自旋角动量(AM)调制的方法,旨在实现对微小物体的复杂旋转操控。我们推导了两个非傍轴贝塞尔声涡旋耦合场中轨道AM和自旋AM间的转换,并设计出声学人工平板结构以实现对声学自旋AM的调控。基于这一转换机制,我们实现了微小物体的非接触式高分辨率操控。本研究不仅为经典波束的角动量研究提供了更深入的理解,还可以为基于声辐射力或扭矩的声传感、声成像及粒子操纵技术的发展提供重要参考。

个人简介:陈帝超,南京师范大学物理科学与技术学院副研究员,入选江苏省科协青年科技人才托举工程。2021年在南京师范大学获得博士学位,2022年9月至2025年9月在南京大学从事博士后研究工作,主要从事声学人工结构、超声波前调控和微粒声操控等方面的研究。在Adv. Sci.、SCIENCE CHINA、Commun. Phys.、Appl. Phys. Lett.、Phys. Rev. Appl. 等期刊发表论文20余篇。先后主持国家自然科学基金青年项目1项、江苏省基础研究面上项目1项、江苏省高等学校基础科学研究面上项目1项、教育部重点实验室开放课题1项;参与国家自然科学基金面上项目3项。

孙冠文

中国科学院声学研究所 特别研究助理

- 报告题目:细编穿刺碳/碳复合材料的声学特性研究

报告摘要:细编穿刺碳/碳复合材料凭借其优异的力学性能,在航空航天等领域应用广泛。该材料由直径较粗(0.5 mm)的Z向穿刺纤维和较细(0.2 mm)的X/Y向铺层纤维编织而成,其复杂的纤维构型与沥青基体的粘弹性共同导致了声波传播的复杂特性,从而限制了无损检测的精度。为揭示其声波调控机制,本研究结合脉冲透射实验与多尺度建模进行了系统研究。实验采用宽频探头(0.5-5.0 MHz)测量三个正交方向的声速频散曲线。结果表明,沿Z向(纤维主方向)的相速度从0.5 MHz时的8000 m/s显著增加至5.0 MHz时的13600 m/s,频域呈现四段通带特性;而X/Y向仅存在单一低频通带,相速度分别为8100 m/s与7100 m/s。短时傅里叶变换进一步揭示,Z向群速度在0.16-4.5 MHz频段内从2900 m/s急剧上升至11800 m/s,表现出强频散特性。基于X射线扫描数据建立的等效弹性模型与有限元分析表明:Z向的显著频散主要由直径较大的纤维引起,其阻带(如0.4-0.8 MHz)源于纤维周期排布引发的布拉格散射,截止频率满足L/λ ≈ 0.5(其中L=0.5 mm为纤维间距);而X/Y向的阻带则主要由沥青基体的粘弹性主导。本研究通过实验与模型的协同分析,明确了材料结构与声学响应之间的关联,为优化无损检测方案提供了理论依据:Z向检测应避开0.4-0.8 MHz等阻带频段并采用频变速度补偿算法,而横向检测宜选用低频探头,该成果为细编穿刺碳/碳复合材料的声学设计及无损检测优化提供了理论基准。

个人简介:孙冠文,中国科学院声学研究所特别研究助理,2024年于中国科学院声学研究所获理学博士学位,博士期间长期从事复杂介质中的声传播问题研究。研究方向包括碳纤维复合材料、稀薄气体声参数理论建模与实验测量等。尤其针对广泛应用于航天飞行器的细编穿刺碳/碳复合材料,开展了一系列其声学参数的理论与测量实验研究,为开展该类材料的无损检测方法研究打下基础。在JASA、Philosophical Transactions A等物理学SCI期刊上发表多篇论文,并发表IEEE IUS等EI会议论文十余篇,学术研究成果获得广泛关注。

其他专题请移步官网浏览:

https://ncu2025.meeting666.com/